वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में केंद्र सरकार का बजट पेश करते हुए दलहन फसलों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने इस दौरान ‘मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस’ की घोषणा की। 6 साल के इस मिशन का फोकस तुअर (pigeonpea) उड़द (black gram) और मसूर (red lentil) की फसलों पर होगा।

संसद में बोलते हुए वित्तमंत्री ने कहा,

“दस साल पहले सरकार ने ठोस प्रयास किए और दालों में लगभग आत्मनिर्भरता हासिल करने में सफल रहे। किसानों ने खेती के रकबे में 50 प्रतिशत की वृद्धि करके जरूरत को पूरा किया और सरकार ने खरीद और लाभकारी कीमतों को सुनिश्चित किया। तब से बढ़ती आय और बेहतर सामर्थ्य के साथ, दालों की हमारी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।”

बजट 2025-26 में इस मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन पैसों से एमएसपी पर इन तीन दलहन फसलों की खरीद और इनके उचित भण्डारण को सुनिश्चित करने के लिए वेयरहाउस को बढ़ाया जाएगा। वित्तमंत्री ने बताया कि नैफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) और एनसीसीएफ (National Cooperative Consumers’ Federation of India) के द्वारा किसानों से दाल की अधिक से अधिक खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश के सन्दर्भ में इन घोषणाओं को देखते हुए यह सवाल मन में आता है कि क्या प्रदेश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह काफी है?

भोपाल से मात्र 36 किमी दूर रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज के अनोखीलाल नागर (70) अपने खेत में गेहूं की फसल को पानी देकर लौट रहे हैं। बजट के लगभग 10 दिन बीते जाने के बाद भी उन्हें कृषि से जुड़ी हुई घोषणाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने उन्हें बताया कि सरकार ने दलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए हज़ार करोड़ रूपए खर्च करने की योजना बनाई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वह केवल इतना कहते हैं,

“हमको क्या करना सरकार क्या कर रही है, हम तक तो कुछ आता नहीं।”

दरअसल अनोखीलाल के लिए दलहन फसलों की खेती अब बीते दिनों की बात हो गई है। वह बीते 55 सालों से खेती कर रहे हैं। अभी वह 9 एकड़ में खेती करते हैं। पहले वह तेवड़ा और मसूर की फसल भी उगाते थे। मगर वह कहते हैं,

“फसल में उकटा रोग लगने के कारण हमने उसकी खेती करना छोड़ दिया.”

यह कहानी अकेले अनोखीलाल की नहीं है। मध्य प्रदेश के औबेदुल्लाहगंज के कई किसान पहले दलहन फसलों कि खेती किया करते थे। मगर इस रोग के चलते उन्होंने यह फसलें उगाना बंद कर दिया। हालिया सरकारी घोषणाओं को भी वो बहुत आशा से नहीं देख रहे हैं।

भारत में अभी दाल का हाल

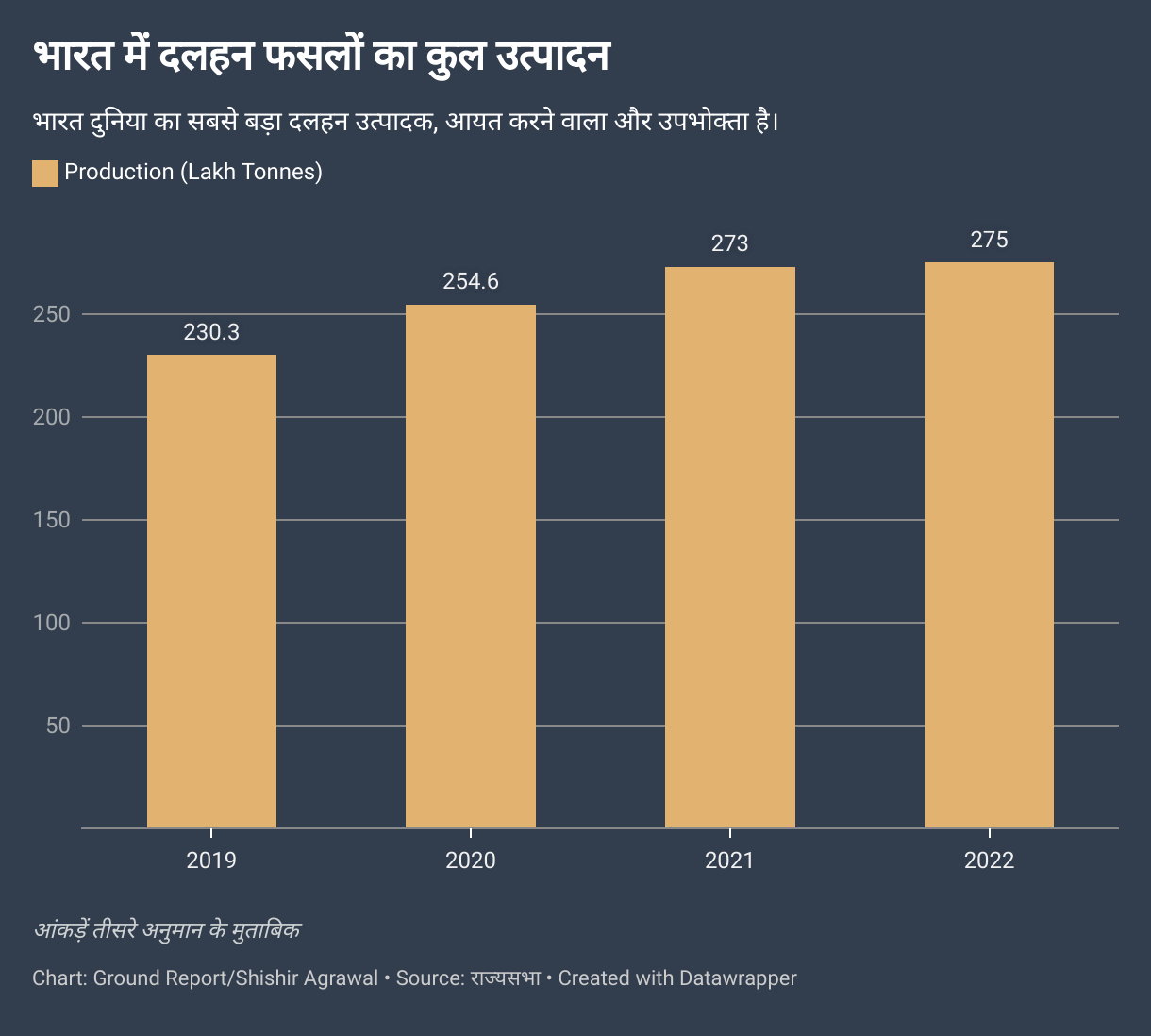

भारत दालों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातकर्ता है। यहां दुनिया का 25% दालों का उत्पादन होता है। वहीं हमारे देश में दुनिया की 27% दालों का उपभोग होता है और हम दुनिया की 14% दालों का आयात करते हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजानिक वितरण मंत्री पियूष गोयल ने दावा किया था कि बीते 10 सालो में दलहन फसलों का उत्पादन 60% तक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 सालों में दालों की खरीद 18 गुना तक बढ़ा दी है।

केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2007 में नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM) लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य गेहूं, चावल और दाल के उत्पादन को बढ़ाना था। एनएफएसएम-पल्स मिशन को 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 644 जिलों में लागू किया गया था। 30 जुलाई 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने जवाब देते हुए सदन में बताया कि 2015 से 2023 के बीच देश में दालों का उत्पादन बढ़ा है।

उन्होंने बताया कि 2023-24 में दालों का उत्पादन 244.93 लाख टन था। जबकि 2015-16 के दौरान यह 163.23 लाख टन था। यानि 8 सालों में देश भर में कुल 81.7 लाख टन उत्पादन ही बढ़ा है। एक अन्य जवाब में सरकार ने बताया कि भारत में दालों का कुल उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

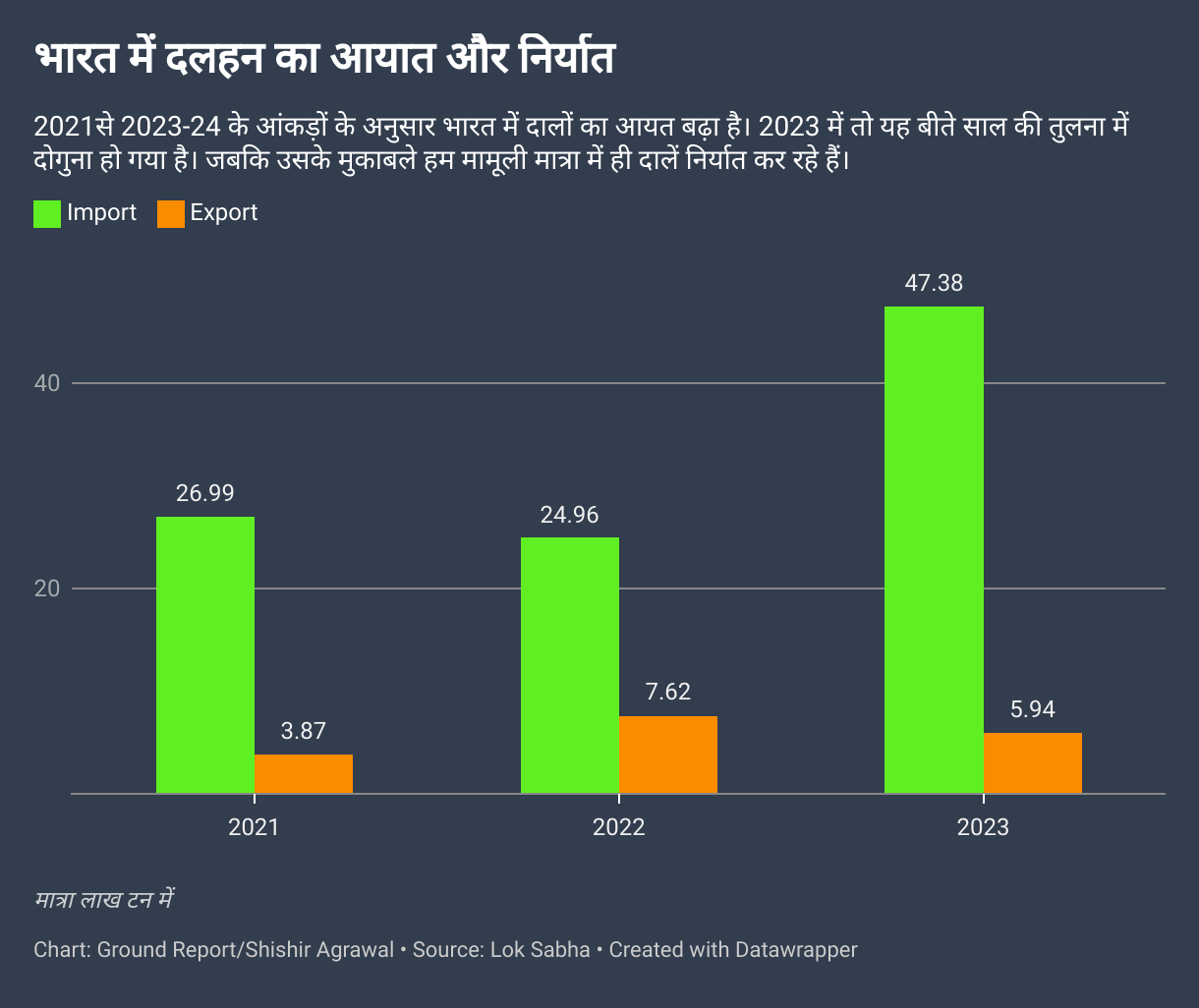

मगर 2021 से 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में दालों का आयत भी बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023-24 में तो यह बीते साल की तुलना में दोगुना हो गया है। जबकि उसके मुकाबले हम मामूली मात्रा में ही दालें निर्यात कर रहे हैं।

भारत में तुअर और उड़द मुख्य रूप से खरीफ़ की फसल है। वहीं मसूर रबी की फसल मानी जाती है। 2018 से 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार औसतन 45.55 लाख हेक्टेयर में तुअर की फसल बोई गई है। इससे औसतन 38.11 लाख टन का उत्पादन हुआ है।

इस दौरान 36.73 लाख हेक्टेयर में 17.66 लाख टन उड़द का उत्पादन खरीफ़ सीजन में हुआ है। हालांकि रबी के सीजन में भी 9.10 लाख हेक्टेयर में उड़द की बुवाई हुई है जिससे औसतन 7.89 लाख टन उत्पादन प्राप्त हुआ है। जबकि मसूर की खेती 14.36 लाख हेक्टेयर में हुई है जिससे 13.30 लाख टन का उत्पादन प्राप्त हुआ है।

मध्य प्रदेश में दाल की स्थिति

नेशनल फ़ूड सिक्यूरिटी मिशन के अंतर्गत 2024-25 में मध्य प्रदेश के 7,480 हेक्टेयर में कुल 8,111.584 टन दालों का उत्पादन हुआ था। वहीं 2014 से 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा उड़द का उत्पादन हुआ है। इस दौरान प्रदेश के 14.65 लाख हेक्टेयर में इस दलहन फसल की खेती हो रही थी। इससे 8.62 लाख टन उड़द का उत्पादन हो रहा था। यह देश भर में इसके कुल उत्पादन का 33% है।

मगर मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाईट में कहा गया है कि ‘मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों के स्थान पर सोयाबीन के क्षेत्रफल में वृद्धि होने से दलहनी फसलों का रकबा घट रहा है।’

लेकिन आंकड़ों में मध्य प्रदेश में 2023-24 में सोयाबीन का रकबा 1.7% बढ़ा है। 2023-24 में प्रदेश में 6679 हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती हो रही थी। जबकि 2022-23 में इसकी खेती 5975 हेक्टेयर में ही हो रही थी। हालांकि 2020 से 2023 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में दलहन फसलों का कुल उत्पादन बढ़ा है। 2020 में यह उत्पादन 4108.40 लाख टन था जो 2023 तक 6270 लाख टन तक पहुंच गया था।

गेहूंखेड़ा के रहने वाले राजेश नागर 13 एकड़ में खेती करते हैं। मगर वह भी केवल गेहूं और धान की खेती ही करते हैं। वह भी 8 साल पहले तक मसूर उगाया करते थे। वह बताते हैं कि 10 साल पहले तक उन्होंने अपने क्षेत्र में 20-20 एकड़ में दलहन फसलों की खेती होते देखी है। मगर बाद में उनके जैसे लगभग सभी किसानों ने इसकी खेती छोड़ दी। कारण, उकटा रोग।

उकटा रोग (fusarium wilt) fusarium नामक कवक के चलते होने वाला रोग है। यह फसल में फूल आने पर ही दिखने लगता है। सितंबर से जनवरी के बीच लगने वाले इस रोग में फूल सूख जाता है और जड़ें सड़ कर गहरे रंग की हो जाती हैं। मसूर की खेती में यह रोग सबसे ज़्यादा विनाशकारी माना जाता है जो फसल को 100% तक बर्बाद कर देता है। यह एक पौधे से पूरे खेत में फैल सकता है साथ ही खेत की मिट्टी में क्लैमाइडोस्पोर के रूप में कई सालों तक जिंदा भी रह सकता है जिससे हर क्रॉप साइकल में यह फसल को बर्बाद कर देता है।

इस बिमारी के बारे में बताते हुए रायसेन कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉ स्वप्निल दुबे कहते हैं,

“यह मिट्टी से होने वाली बिमारी है, एक बार अगर उकटा रोग लग जाता है तो इसका इलाज मिट्टी का उपचार करके ही किया जा सकता है।”

ग्राउंड रिपोर्ट से बात करते हुए डॉ दुबे बताते हैं कि अगर कोई किसान लगातार दलहनी फसलें लेता है तो यह रोग लगना निश्चित होता है।

अनोखीलाल बताते हैं कि उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में अपनी मिट्टी की जांच भी करवाई थी। इसके परिक्षण के बाद उन्हें जिंक डालने की सलाह दी गई। उन्होंने ऐसा किया भी लेकिन इसके बाद भी कोई समाधान नहीं हो सका।

ओबेदुल्लागंज के ही एक अन्य किसान पवन नागर कहते हैं,

“मिट्टी का परिक्षण केवल औपचारिकता है। लोगों के साइल हेल्थ कार्ड बने हैं मगर किसी को नहीं मालूम इसका क्या करना है।”

पवन सहित इस क्षेत्र के किसानों को बजट में हुई नई घोषणाओं के बारे में पता नहीं है। जब हमने उन्हें दलहन फसलों से सम्बंधित इस मिशन के बारे में बताया तो वह कहते हैं कि सरकार को पुरानी घोषणाओं को पूरा करना चाहिए फिर नई घोषणा करनी चाहिए।

वह बताते हैं कि अब चना की फसल में भी यह रोग लगने लग गया है। राजेश नागर आशंका जताते हुए कहते हैं कि अगर इस रोग का कोई इलाज नहीं होगा तो लोग चना उगाना भी बंद कर देंगे। बजट में हुई घोषणाओं के बारे में वो कहते हैं कि किसान दलहन फसल तब तक नहीं उगाएगा जब तक इस रोग का समाधान नहीं हो जाएगा। ऐसे में इन घोषणाओं का इन किसानों के लिए कोई मतलब नहीं है।

मध्य प्रदेश के इन किसानों से बात कर यही समझ आता है कि इनके लिएदलहन फसलों के उत्पादन में प्रमुख रोड़ा फसलों में लगने वाला रोग है। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र भी इस समस्या में उनकी कोई मदद नहीं कर पाया है। ऐसे में स्पष्ट है कि जब तक इस मूलभूत समस्या का हल नहीं हो जाता किसान दाल नहीं उगाएगा।

भारत में स्वतंत्र पर्यावरण पत्रकारिता को जारी रखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को आर्थिक सहयोग करें।

यह भी पढ़ें

वायु प्रदूषण से घुटते गांव मगर सरकारी एजेंडे से गायब

राजगढ़ में जारी है अवैध रेत खनन, 5 नदियां हो रही प्रभावित

बरगी बांध: “सरकार के पास प्लांट के लिए पानी है किसानों के लिए नहीं”

खेती छोड़कर वृक्षारोपण के लिए सब कुछ लगा देने वाले 91 वर्षीय बद्धु लाल

पर्यावरण से जुड़ी खबरों के लिए आप ग्राउंड रिपोर्ट को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर अपने ईमेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जटिल शब्दावली सरल भाषा में समझने के लिए पढ़िए हमारी क्लाईमेट ग्लॉसरी।