भोपाल के कटारा हिल्स एक्सटेंशन पर बनी सेज यूनिवर्सिटी का एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट। डॉ श्रीपर्णा सक्सेना डिपार्टमेंट के दफ्तर में बैठकर अपने पुराने काम के कुछ दस्तावेज़ और तस्वीरें देख रही हैं। डॉ सक्सेना हमें महाशीर पर किए गए उनके अध्ययन के बारे में बता रही हैं। थोड़े निराश स्वर में वह कहती हैं कि अब महाशीर के संरक्षण का काम बंद हो गया है। हम चाहते हैं कि इस पर दोबारा काम शुरु हो।

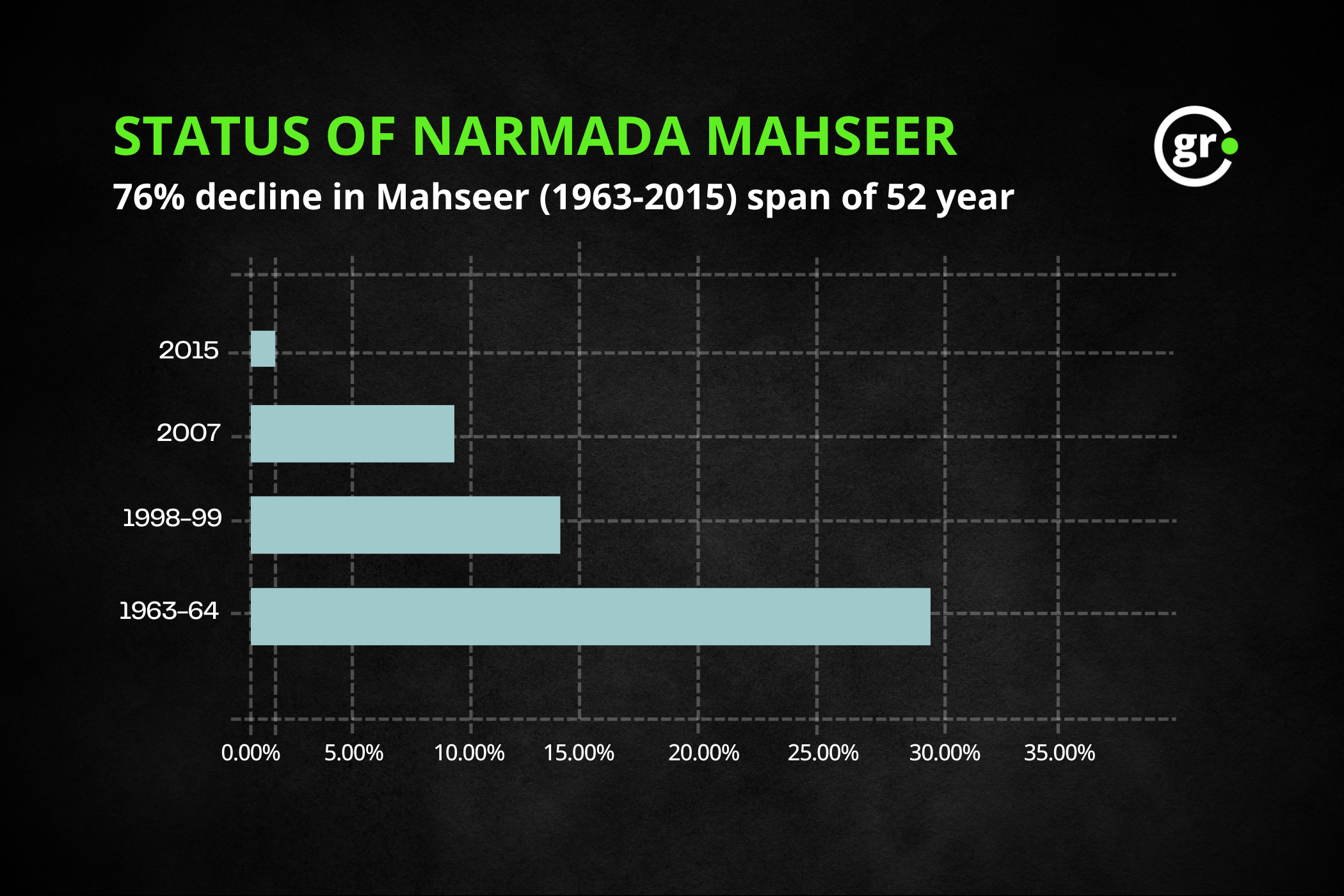

महाशीर मछली जो कि कभी मध्य प्रदेश की जलीय पारिस्थितिकी की पहचान हुआ करती थी, आज सिर्फ रिसर्च पेपर और सरकारी दस्तावेजों में सिमटती जा रही है। कभी एक बार जाल फेंकने पर फंसी मछलियों में महाशीर की 35 से 40 फीसदी मात्रा हुआ करती थी। लेकिन अब ये आलम है कि गाहे-बगाहे ही मछुआरों के हाथ यह मछली लगती है। शोधों से यह भी पता चलता है कि महाशीर की इस दुर्गति में बेधड़क बने बांधों का बड़ा हाथ है।

महाशीर को साल 2011 में मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए एक सफल कार्यक्रम चलाया भी गया। मगर प्रोजेक्ट की फंडिंग रिन्यू नहीं की है जिसके चलते प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। इसका खामियाज़ा यह है कि आज हमारे पास महाशीर की कोई ठोस जानकारी नहीं है। आज हम यह भी नहीं जानते कि मध्य प्रदेश में कितनी महाशीर मछलियां हैं, या वे हैं भी या नहीं?

क्या है महाशीर?

महाशीर, मछलियों की एक विशेष प्रजाति है जो भारत सहित बल्कि समूचे दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती है। अगर इसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहां महाशीर की टॉर टॉर प्रजाति पाई जाती है। यह मुख्यतः नर्मदा और ताप्ती के बेसिन में पाई जाती हैं। इसके अलावा टॉर-टॉर महाशीर की मौजूदगी गंगा-यमुना बेसिन की कालीसिंध, केन, और बेतवा जैसी नदियों में भी रिकॉर्ड की गई है।

अब तक सबसे बड़ी टॉर टॉर महाशीर का आकार 200 सेमी (6.6 फीट) रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन आमतौर पर परिपक्व होने पर यह लगभग 36 सेमी (14 इंच) लंबी ही होती हैं। वहीं इस मछली के स्केल्स भी तकरीबन 10 सेमी लंबे होते हैं जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं।

महाशीर प्रजातियां ताजे या कहें तो मीठे पानी की स्थानीय प्रवासी (लोकल माइग्रेटरी) मछली है। महाशीर धीमी धाराओं वाले निचले क्षेत्रों से अंडे देने के लिए तेज बहाव वाले ऊंचे इलाकों में जाती हैं। ये मछलियां मानसून के दौरान तेज बहती नदियों की मदद से ऊंचे चट्टानी स्थानों की ओर पलायन करती हैं, जो इनके प्रजनन और अंडे देने की प्रक्रिया के लिए मददगार साबित होता है।

साफ़ पानी, चट्टानों की मौजूदगी, और पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा महाशीर के फलने-फूलने के लिए जरूरी शर्ते हैं। ये सभी स्थितियां महाशीर को शिकारियों से बचाती हैं, उन्हें पर्याप्त आहार उपलब्ध कराती हैं, और सबसे जरूरी- उनके प्रजनन के लिए अनुकूल स्थितियां तैयार करती हैं। लेकिन बांध के निर्माण के दौरान डायनामाइट के उपयोग से चट्टानें तोड़ी जाती हैं और बांध इन मछलियों के रास्ते का रोड़ा बनते हैं। ये दोनों ही कारक इन मछलियों को विलुप्ति की कगार पर पहुंचा रहे हैं।

नर्मदा में बढ़ते बांध और घटती महाशीर

अगर सिर्फ नर्मदा बेसिन में बने बांधों की बात की जाए तो यहां सबसे पहला बांध, अहमदपुर बांध बालाघाट में 1916 में बना था। नर्मदा बेसिन में अब तक छोटे-बड़े कुल 281 बांध बन चुके हैं, जिनमें से 261 बांध मध्य प्रदेश में ही मौजूद है।

बांधों का निर्माण जलीय पारिस्थितिकी को बुरी तरह से प्रभावित करता है। 2017 में प्रकाशित एक शोध में बांधों की वजह से नर्मदा की पारिस्थितकी में पड़ रहे प्रभाव को सामने रखा गया है। इस शोध की मानें तो नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण ने नदी की पारिस्थितिकी को काफी बदल दिया है। बांधों के कारण पानी की गुणवत्ता, उत्पादकता और जलीय वनस्पतियों और जीवों में बड़ा बदलाव आया है।

इन बांधों की वजह से नर्मदा के पानी का तापमान अनियमित हुआ है, इसमें अशुद्धियाँ बढ़ी हैं और घुलित ऑक्सीजन के स्तर में बदलाव आया है। इसके साथ ही जलग्रहण क्षेत्र से गाद की मात्रा में वृद्धि के कारण मध्य और निचले मैदानों में मैलापन भी बढ़ गया है। बांधों ने जलीय खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक और प्लैंकटन की मौजूदगी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

महाशीर पर शोध करने वाली लिम्नोलॉजिस्ट डॉ. श्रीपर्णा सक्सेना कहती हैं कि महाशीर एक इंडिकेटर स्पीशी है यानी महाशीर की मौजूदगी इस बात का संकेत होती है कि जलीय पारिस्थितिकी पूरी तरह से सही है। दरअसल महाशीर ऐसी मछली है जो पारिस्थिकी में जरा भी बदलाव होने पर जिंदा नहीं रह पाती।

शोध की मानें तो नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण से टॉर-टॉर महाशीर की आबादी पर विशेष रूप से बुरा असर हुआ है। इन बांधों ने मछलियों की प्रजनन गतिविधियों को पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित कर दिया है। निचले क्षेत्रों में महाशीर के फीडिंग ग्राउंड्स (भोजन स्थल) भी लगभग गायब हो गए हैं।

इन कारणों के चलते नर्मदा में महाशीर की संख्या लगातार कम होती गई। आकंड़ों को देखें तो नर्मदा नदी में इस मछली का उत्पादन वर्ष 1992-1993 में 330 टन दर्ज किया गया था जो 4 साल बाद 3 टन तक सिमट गया था।

बीच रास्ते में रुका संरक्षण का प्रयास

डॉ सक्सेना महाशीर के लिए बनी मिरेकल स्ट्रेटेजी (Madhya Pradesh Initiative for River and Aquatic Life Enhancement) का हिस्सा रही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से हुई बातचीत में वह बताती हैं कि महाशीर की घटती संख्या के पीछे एक बड़ी वजह मत्स्याखेट भी है।

उन्होंने अपने अवलोकन में पाया कि कई बार ऐसी मछलियां जिनके पेट में अंडे होते हैं, मछुआरों का शिकार बन जाती हैं। कई बार अपरिपक्व मछलियां आसानी से मछुआरों के जाल में आ जाती थीं। इन दोनों वजहों से महाशीर की संख्या नहीं बढ़ पाई।

डॉ. सक्सेना ने बताती हैं कि वन क्षेत्र के अंदर बहने वाली नदियों में महाशीर की मात्रा वन क्षेत्र के बाहर की नदी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रहती थी। सभी तथ्यों के आधार पर डॉ. सक्सेना ने निर्धारित किया कि महाशीर से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स को इस परियोजना में शामिल किये बगैर महाशीर को बचाने का प्रयास सफल नहीं होगा।

डॉ. सक्सेना आगे कहतीं हैं,

हमने वन विभाग के साथ मिलकर इस पर काम किया, क्योंकि वही तो इसकी सुरक्षा करेंगे। दूसरी ओर हमने मछुआरों को भी इसको लेकर जागरुक किया, बिना उन्हें अपने साथ जोड़े यह संभव नहीं था।

डॉ. सक्सेना ने वन आरक्षकों के लिए अलग से ट्रैनिंग मटेरियल तैयार किया। वहीं सरकार की ओर से मछुआरों के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए 2 लाख रुपये दिए गए और उनके लिए हैचरी भी बनवाई गई।

इस परियोजना में इन सीटू (स्व स्थाने) और एक्स (परः स्थाने) सीटू दोनों तरह का संरक्षण किया गया। पहले एक कृत्रिम तालाब तैयार किया गया जिसमें उसी तरह के पत्थर इत्यादि व्यवस्थित किये गए जो कि महाशीर के लिए अनुकूल हैं। इसके अलावा नदी में भी सफलता पूर्वक ब्रीडिंग करवाई गई।

डॉ. सक्सेना कहतीं हैं की उनके यह प्रयोग सफल रहे। लेकिन निर्धारित समय के पूरा हो जाने के बाद यह कार्यक्रम बंद हो गया और अब तक बंद ही है।

महाशीर को लेकर वर्तमान स्थिति यह है कि IUCN में इसकी संख्या उपलब्ध नहीं है। वहीं रेड लिस्ट केटेगरी में डाटा के अभाव की वजह से इसका वर्गीकरण नहीं किया जा सका है। महाशीर को ‘हिंदुस्तानी नदियों का टाईगर’ कहा जाता है। इसके संरक्षण के लिए बांधों में कुछ इस तरह के सामाधान किये जाने की भी अनुशंसा की जाती है जिससे की यह मछली अपनी ब्रीडिंग के लिए अवरोध के बिना आ जा सके। इसके लिए बांंध में लैडर बनाने या बांधों के किनारे ही हैचरी के निर्माण जैसे कार्य किये जा सकते हैं। लेकिन फंडिंग रुक जाने के कारण इन सभी उपायों पर काम संभव नहीं है।

महाशीर के संरक्षण के लिए चलाया गया एक सफल कार्यक्रम आज बस एक स्टडी मटेरियल बनकर रह गया है, और महाशीर सिर्फ ‘स्टेट फिश’। ऐसे में यह प्रश्न वाजिब है कि क्या सरकार को महाशीर के संरक्षण के लिए मिरेकल व इसके जैसे अन्य कार्यक्रम जारी नहीं रखने चाहिए थे?

भारत में स्वतंत्र पर्यावरण पत्रकारिता को जारी रखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को आर्थिक सहयोग करें।

यह भी पढ़ें

वायु प्रदूषण से घुटते गांव मगर सरकारी एजेंडे से गायब

कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र ‘हरित समाधान’ या गाढ़ी कमाई का ज़रिया?

पातालकोट: भारिया जनजाति के पारंपरिक घरों की जगह ले रहे हैं जनमन आवास

खेती छोड़कर वृक्षारोपण के लिए सब कुछ लगा देने वाले 91 वर्षीय बद्धु लाल

पर्यावरण से जुड़ी खबरों के लिए आप ग्राउंड रिपोर्ट को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर अपने ईमेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जटिल शब्दावली सरल भाषा में समझने के लिए पढ़िए हमारी क्लाईमेट ग्लॉसरी।